気候変動対策

オリエンタル白石グループの気候変動対策に向けた取組

オリエンタル白石グループの事業活動である土木構造物の設計、製造、施工及び建築構造物の製造、施工により提供するサービスは、社会資本の整備・維持や地域社会及び地球環境に深く関わっています。

その関わりの中で、経営理念「人と技術を活かし、常に社会から必要とされる集団を目指す。」に基づき、自らの“意義”と“責任 ”と “可能性 ”を発揮する行動規範に則って、持続可能な環境に配慮した、社会の実現に向けて、様々な取組を実施してまいります。

TCFD提言に基づく気候変動対策の情報提示

TCFD は、「ガバナンス」・「戦略」・「リスク管理」・「指標と目標」の4つの要素を踏まえた気候変動による財務影響の開示を求めており、オリエンタル白石グループは、TCFD 提言に賛同を表明すると共に、4つの開示要素に沿って、気候変動関連情報を開示致します。

ガバナンス

当社グループは、マテリアリティの1つに「豊かな生活を維持、享受しながら進める気候変動対策」を掲げ、人々の豊かな生活を確保すべく、事業活動による気候変動の緩和と適応を行いながら持続的な成長を継続することを目指し、気候変動対策を経営上の重要課題と認識しています。そしてサステナブルな事業運営を図るためESGの重要性を鑑み、ESG各分野におけるマテリアリティを定め、その取り組み、実行改善を管理運営するサステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ委員会では、気候変動に関する実活動を行う「気候変動対策プロジェクトチーム」の活動監視、管理を担い、さらに新たな情報により、方針や活動体制に修正、改善等の必要が生じた場合は速やかに討議、判断し、取締役会の決議を得て実行します。

戦略

当社グループの事業構成では、建設事業と鋼構造物事業の使用材料であるセメントや鉄などの製造時、及び港湾事業の主要機材である船舶の使用時に多くの温室効果ガスを排出します。したがって、気候変動対策としてこの点の政策の変化や規制の強化が、経営に与える影響は大きく、さらに、地球温暖化による物理的変化が事業活動及び事業環境へ与える影響も大きいと考えました。

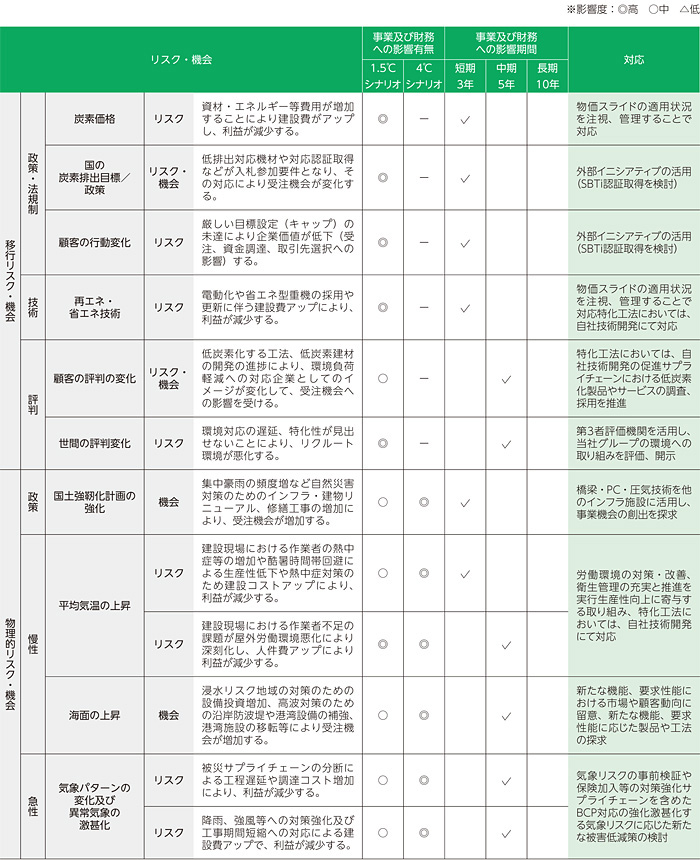

シナリオ分析において、2100年までに世界の平均気温が4℃上昇することを想定した4℃シナリオと1.5℃に抑えることを想定した1.5℃シナリオを検討し、さらに短中長期の時間軸により、リスクと機会を特定、分析、評価を当社主事業に対して評価します。

リスク・機会の特定表

気候変動関連イニシアティブへの取り組み

- TCFD:コンソーシアムへの賛同 2022年6月

- CDP:質問書への初回答 2022年7月

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| CLIMATE CHANGE | C |

B- |

B |

| SUPPLIER ENGAGEMENT | D |

D |

- |

| WATER | C |

- SBTi:認証取得に向けた検討開始 2022年12月

リスクマネジメント

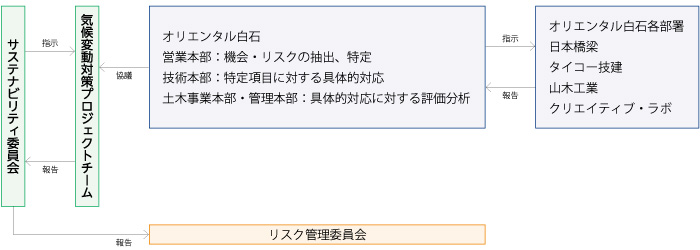

当社グループは気候関連に対する活動体制として、気候変動対策プロジェクトチームを組織しました。公共事業が主体となる当社グループの事業形態では官公庁等発注者動向が大きな影響を及ぼすため、その動向、情報が重要となる気候関連課題の抽出、特定を営業本部、その特定項目に対して具体的な活動方法の設定を技術本部、さらにその活動を分析して評価を担う土木事業本部・管理本部とする役割構成のもと、定例会議にて各担当間の情報共有を図り、グループ各社を含めた結果報告を定期的にまとめます。

また、当社グループはリスク管理委員会を設置しており、グループ全体のリスクならびにリスク対策状況及び問題点を把握するとともに、リスク管理に係る方針、施策等を決定のうえ、各担当部署へ指導を行っております。気候関連リスクはサステナビリティ委員会への上程とともにリスク管理委員会にも報告し、当社グループ全体の総合的リスク管理として統合するようにしています。

気候変動対策に関連する組織体制

指標と目標

CO₂排出量実績

当社グループは2021年度よりグループ全体のCO₂排出量の算定に取り組んでおり、今回、2023年度の排出量を開示いたします。開示データは実計測数値と標本調査並びに計画数量等からの推定数値とに区分して総排出量を提示いたします。また今回は、Scope1,2と同様に、2021年度まで遡りScope3の総排出量の算出を行いました。

2025年12月に発刊した統合報告書2024に提示したデータから更に、Scope3の算出精度を高めるため、カテゴリ11、12の提示も行うことにしました。

2023年度CO₂排出量一覧表

| 区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 15,574 | 16,350 | 14,133 | |

| Scope2 | 3,064 | 2,938 | 3,307 | |

| Scope1,2 小計 | 18,638 | 19,288 | 17,440 | |

| Scope3 | カテゴリ1︓購入した製品・サービス | 276,031 | 318,038 | 396,075 |

| カテゴリ2︓資本財 | 8,159 | 6,563 | 4,523 | |

| カテゴリ3︓Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 1,170 | 2,858 | 2,604 | |

| カテゴリ4︓輸送、配送(上流) | 2,458 | 4,007 | 1,294 | |

| カテゴリ5︓事業から出る廃棄物 | 1,250 | 6,026 | 4,127 | |

| カテゴリ6︓出張 | 93 | 93 | 100 | |

| カテゴリ7︓雇用者の通勤 | 247 | 246 | 264 | |

| カテゴリ8︓リース資産(上流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |

| カテゴリ9︓輸送、配送(下流) | 非算出 | 非算出 | 3 | |

| カテゴリ10︓販売した製品の加工 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |

| カテゴリ11︓販売した製品の使用 | 非算出 | 非算出 | 564 | |

| カテゴリ12︓販売した製品の廃棄 | 非算出 | 非算出 | 92 | |

| カテゴリ13︓リース資産(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |

| カテゴリ14︓フランチャイズ | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |

| カテゴリ15︓投資 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |

| Scope3 | 小計 | 289,407 | 337,831 | 409,647 |

| 総量 | 308,045 | 357,119 | 427,086 | |

2030年度CO₂排出量削減目標

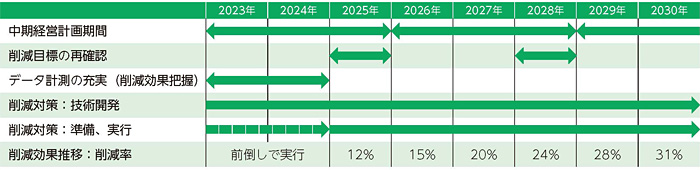

2021年度の当社グループのCO₂排出量を基準とし、中期目標となる2030年度までのCO₂削減目標を設定しました。まずはScope1,2排出量のみを対象とし、当排出量から単位売上当たりの排出量原単位を求め、2030年度 CO₂排出量を想定し、排出削減手段や実施に伴う影響を総合的に判断して削減目標としました。なお日本政府が提示する2013年度比46%削減とする目標と同期を図るため、日本の2021年度排出量を11億t-CO₂と仮定して算定した削減率と同等となる数値としました。

2030年度削減目標に向けたロードマップ

上記で提示した削減目標の達成に向けた、ロードマップを示します。

環境への取組事例

Scope3 に向けた活動

当社グループは、Scope3 に該当するCO₂排出量の総量算出、そして実計測によるデータ精度の向上、そして削減に向けた目標設定に取組んでおります。現在は工場や限られた工事のデータのみの収集、算定になりますが、その結果を下記表に示します。

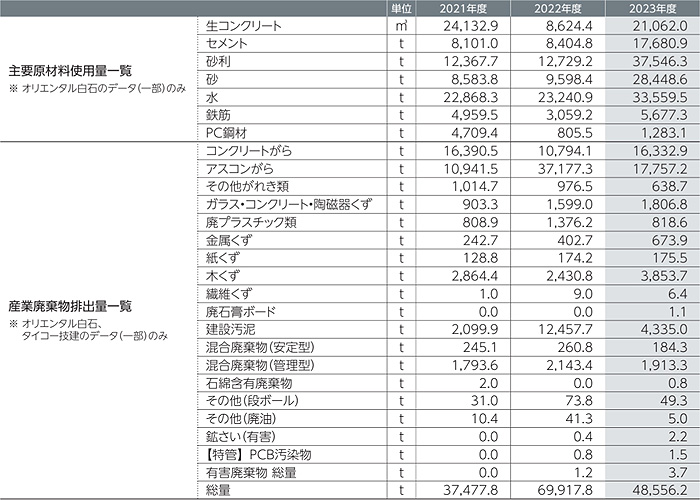

- 主要原材料使用量:Scope3 カテゴリ1

- 産業廃棄物排出量:Scope3 カテゴリ5

今後、これらのデータ分析を行うことで、事業の継続・拡大を図りながらCO₂排出量をどのように削減することができるか、またサプライヤーや協力会社を交えながら負荷低減を図るにはどうしたらよいかを検討し、そして実行していきたいと考えます。

現在、Scope3カテゴリ5の排出量精度向上を図り、まだ実測データが不十分なグループ会社(日本橋梁、山木工業)の産業廃棄物量を推定し、グループ全体の廃棄物の最終処分量、リサイクルされた廃棄物の量を算定しました。

過去3年間の廃棄物の最終処分量

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 総量(t) | 9,061.1 |

13,508.1 |

11,186.7 |

過去3年間のリサイクルされた廃棄物の量

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 総量(t) | 33,216.6 |

47,273.7 |

40,567.4 |

窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(Sox)、揮発性有機化合物(VOC)の排出量の算定

温室効果ガスに加え、大気汚染防止法に基づく窒素酸化物、硫黄酸化物、更に揮発性有機化合物の事業における発生量を算定したので報告いたします。

窒素酸化物、硫黄酸化物はグループ全社が使用した化石燃料から以下の式を用いて算定しました。

NOx、Sox酸化物=燃料使用量×単位発熱量(環境省v3-4(2))×排出係数(EF-JASSv2)

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| NOx(t) | 169.2 |

176.9 |

148.5 |

| Sox(t) | 26.1 |

26.7 |

23.5 |

また揮発性有機化合物(VOC)に関しては、当社グループの事業形態では、建設機材で使用する塗料が該当するため、塗料使用量から不揮発分(70%)と溶剤(シンナー)使用量から算定しました。

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| VOC(kg) | 19,659 |

25,364 |

24,912 |

これらの排出量は、今後その算定精度を高めると共に、事業の成長を図りながら削減するように努めてまいります。

IH式塗膜剥離工法による有害物質及び産業廃棄物の削減

● 産業廃棄物(塗膜)処理量削減

● 有害物質(鉛、PCB等)飛散防止の検証

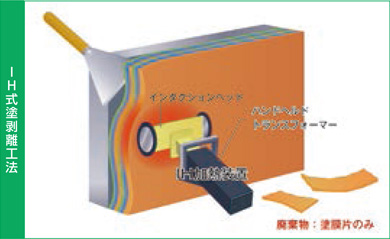

IH式塗膜剥離工法

IH式塗膜剥離工法は、誘導熱により鋼材表面を加熱し、界面破壊を発生させることで既存塗膜をスクレーパーで容易に剥離できる工法です。鋼橋では定期的に塗膜の塗替えを行っていますが、本工法は施工性の向上に加え、廃棄物となる剝離した塗膜が最小限の量で抑制することが可能です。さらに古い橋梁の塗膜には鉛やPCB等の有害物質が含まれており大きな問題となっていますが、本工法では塗膜が原型状態で剝離できるため、飛散や拡散の防止に有効です。

当社グループは、鋼橋の維持管理に寄与する技術としてこの環境に優しい本工法の推奨、拡販を進めております。

※ 下地処理作業は含まれない

本工法による塗膜に含まれる鉛やPCBの飛散や拡散の防止については、実際に計測を行い確認をしております。 確認事項は、施工時の周囲の粉塵に加え、本工法は熱による界面破壊を行うことから塗膜材のヒューム(煙)も対象と考えています。 その結果、精緻な調査、分析を行い、粉塵は問題無いことが実証されました。ヒュームについては厚労省及び労働安全衛生総合研究所の基で2024年1月に実証する見込みです。

エフキュアコンクリートの活用促進

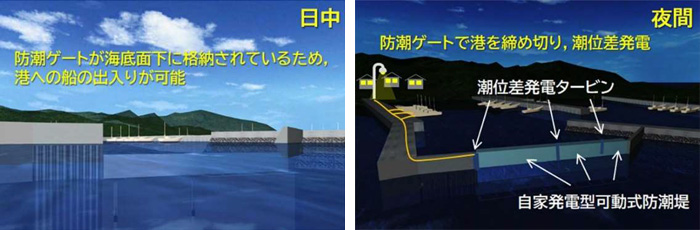

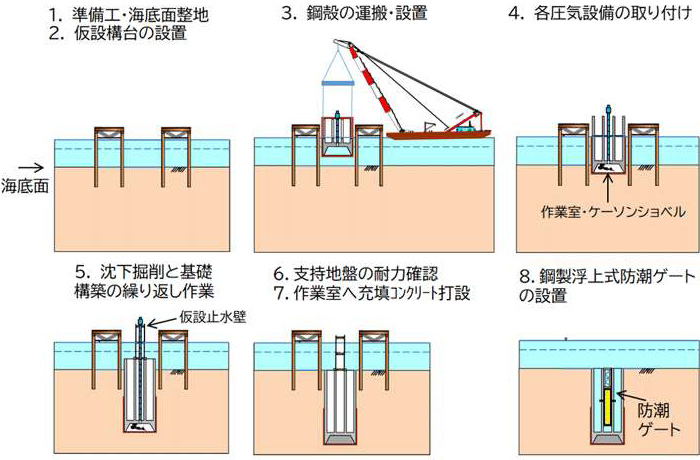

Non-steam工法へ津波防災×潮位差発電を同時に実現するニューマチックケーソン基礎を適用した可動式防潮堤

自己発電化により災害停電時にも稼働

今後40年以内の発生確率が90%と予測されている南海トラフ地震による津波、気候変動により巨大化が懸念される台風による高潮など、日本の港は沿岸域災害のリスクが高い地域に立地している。本研究では、日本の生命線とも言える港を津波や高潮から守るとともに、未来に渡って予測可能な「潮位差エネルギー」を利用して、沿岸域防災と潮位差発電を同時に実現する画期的な防潮堤システムを提案した。本研究は、東京工業大学、株式会社ワールド設計(沖縄)、協同エンジニアリング株式会社(大分)、オリエンタル白石株式会社(東京)、株式会社センク21(東京)、中外テクノス株式会社(広島)、日本防蝕工業株式会社(東京)、株式会社ネポクコンサルタント(神奈川)、八千代エンジニヤリング株式会社(東京)、株式会社テクノシステム(島根)らで構成される「潮位差エネルギーの利用による港の活性化研究会」による成果である。